|

Очерк истории

Херсонес Таврический находится в юго-западной части Крыма на берегу Карантинной бухты в пределах современного Севастополя. Судя по находкам ранней керамики и небольшой серии погребений первое поселение на этом удобном месте на пересечении морских путей было основано греками еще в первой трети V в. до н.э. Название поселения до нас не дошло, да и характер его остается неизвестным. Собственно же дорийский Херсонес был основан после гибели раннего поселения выходцами из Гераклеи Понтийской совместно с делосцами в 20-е годы V в. до н.э. Херсонес Таврический находится в юго-западной части Крыма на берегу Карантинной бухты в пределах современного Севастополя. Судя по находкам ранней керамики и небольшой серии погребений первое поселение на этом удобном месте на пересечении морских путей было основано греками еще в первой трети V в. до н.э. Название поселения до нас не дошло, да и характер его остается неизвестным. Собственно же дорийский Херсонес был основан после гибели раннего поселения выходцами из Гераклеи Понтийской совместно с делосцами в 20-е годы V в. до н.э.

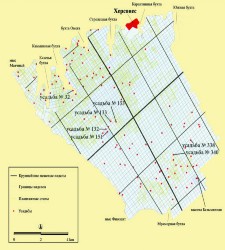

В первой половине IV в. до н.э. Херсонес быстро растет, превращаясь в значительный центр ремесленного производства и посреднической торговли. Ближе к середине IV в. до н э. в Херсонесе начинает активно развиваться сельское хозяйство. Первоначально был размежеван небольшой Маячный полуостров, территория которого была разделена примерно на 80 участков-клеров по 4,5 га каждый. Перешеек полуострова был перегорожен двумя линиями мощных оборонительных стен, что, видимо, было обусловлено постоянной опасностью со стороны тавров горного Крыма. к середине IV в. до н э. в Херсонесе начинает активно развиваться сельское хозяйство. Первоначально был размежеван небольшой Маячный полуостров, территория которого была разделена примерно на 80 участков-клеров по 4,5 га каждый. Перешеек полуострова был перегорожен двумя линиями мощных оборонительных стен, что, видимо, было обусловлено постоянной опасностью со стороны тавров горного Крыма.

В середине IV века было произведено размежевание всей остальной части Гераклейского полуострова общей площадью около 100 кв. км (или 10000 га). Мероприятие это было единовременным. Всего было создано около 400 участков по 26,4 га, каждый из которых ограничивался дорогами и стенами из выбранного с полей камня.

На каждом из участков располагалось по 6 стандартных наделов (клеров) средней площадью чуть более 8 га. Всего было выделено примерно 2400 клеров, это позволяет предполагать, что примерно столько было в Херсонесе полноправных граждан. На многих участках были построены усадьбы (их зафиксировано около 150). Некоторые из усадеб к концу IV века были укреплены мощными оборонительными башнями с противотаранными поясами. Материалы раскопок позволяют уверенно говорить о четкой специализации сельского хозяйства на ближней хоре Херсонеса. Основной культурой здесь был виноград, что позволило херсонесцам уже в последней трети IV в. до н.э. обеспечивать вином весь причерноморский рынок. Херсонесские амфоры, в которых перевозилось вино, найдены во всех греческих центрах Причерноморья, даже в Пропонтиде, а также практически во всем варварском Хинтерланде (от Скифии до Сарматии и областей обитания меотов на Северном Кавказе). На каждом из участков располагалось по 6 стандартных наделов (клеров) средней площадью чуть более 8 га. Всего было выделено примерно 2400 клеров, это позволяет предполагать, что примерно столько было в Херсонесе полноправных граждан. На многих участках были построены усадьбы (их зафиксировано около 150). Некоторые из усадеб к концу IV века были укреплены мощными оборонительными башнями с противотаранными поясами. Материалы раскопок позволяют уверенно говорить о четкой специализации сельского хозяйства на ближней хоре Херсонеса. Основной культурой здесь был виноград, что позволило херсонесцам уже в последней трети IV в. до н.э. обеспечивать вином весь причерноморский рынок. Херсонесские амфоры, в которых перевозилось вино, найдены во всех греческих центрах Причерноморья, даже в Пропонтиде, а также практически во всем варварском Хинтерланде (от Скифии до Сарматии и областей обитания меотов на Северном Кавказе).

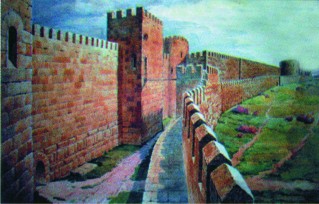

В середине IV в. до н э. Херсонес, успешно развивая экономику и торговлю, создал капитальную оборонительную систему, включавшую не только городскую фортификацию, но и ряд опорных пунктов на подконтрольной территории юго-западного Крыма. В дальнейшем же, умело используя внешнеполитическую ситуацию, Херсонес расширил свои владения далеко на север. Около третьей четверти столетия он подчинил эллинскую Керкинитиду (современная Евпатория), а также окрестных тавров, освоил земли вдоль западного берега Крыма вплоть до Бакальской косы.

Здесь возникло несколько десятков укрепленных и неукрепленных херсонесских поселений, в том числе такие крупные, как Калос-Лимен, Караджинское, Кульчукское, Беляус, Панское и др. Внутренняя часть Тарханкутского п-ва общей площадью более 100 кв. км также была размежевана. Однако в отличие от ближней хоры (на  Гераклейском п-ве) эти земли в основном использовались для выращивания злаковых культур. Именно здесь находилась та житница Херсонеса, о которой прямо говорится в знаменитой херсонесской Присяге. Из небольшого полиса Херсонес превратился в крупное государство в пределах практически всего западного Крыма. К 70-м годам III в. до н.э. этнополитическая ситуация в Крыму кардинально изменилась. Завершилась эпоха господства скифов в степной зоне Причерноморья, сюда вторгаются воинственные группы сарматов с востока, а с запада – не менее воинственные кельты-галаты. На херсонесские владения северо-западного Крыма пришелся удар кочевой орды (либо скифов, либо сарматов), что привело к гибели практически всех греческих поселений, уцелели единицы (Керкинитида, Калос-Лимен, Караджа?). К середине III в. до н.э. варвары подошли к стенам самого Херсонеса, что Гераклейском п-ве) эти земли в основном использовались для выращивания злаковых культур. Именно здесь находилась та житница Херсонеса, о которой прямо говорится в знаменитой херсонесской Присяге. Из небольшого полиса Херсонес превратился в крупное государство в пределах практически всего западного Крыма. К 70-м годам III в. до н.э. этнополитическая ситуация в Крыму кардинально изменилась. Завершилась эпоха господства скифов в степной зоне Причерноморья, сюда вторгаются воинственные группы сарматов с востока, а с запада – не менее воинственные кельты-галаты. На херсонесские владения северо-западного Крыма пришелся удар кочевой орды (либо скифов, либо сарматов), что привело к гибели практически всех греческих поселений, уцелели единицы (Керкинитида, Калос-Лимен, Караджа?). К середине III в. до н.э. варвары подошли к стенам самого Херсонеса, что потребовало экстраординарных мер по укреплению обороны города, вплоть до того, что для оборонительных стен были использованы надгробные памятники с херсонесского некрополя. Гибнут и сельскохозяйственные усадьбы на Гераклейском полуострове, разрушается херсонесский керамик рядом с крепостными стенами. Судя по всему, с середины III века начинается полоса затяжных скифско-херсонесских войн, которые продолжались около 150 лет. потребовало экстраординарных мер по укреплению обороны города, вплоть до того, что для оборонительных стен были использованы надгробные памятники с херсонесского некрополя. Гибнут и сельскохозяйственные усадьбы на Гераклейском полуострове, разрушается херсонесский керамик рядом с крепостными стенами. Судя по всему, с середины III века начинается полоса затяжных скифско-херсонесских войн, которые продолжались около 150 лет.

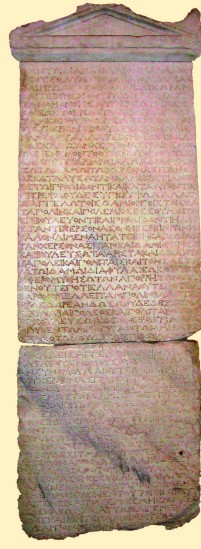

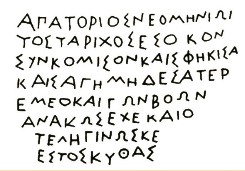

Политическая история этого периода нашла отражение в трех удивительных памятниках херсонесской эпиграфики: Присяге граждан Херсонеса, Законе об изгнанниках и надписи в честь Агасикла, сына Ктесия. Несомненно, самой информативной из них является херсонесская Присяга (рубеж IV–III вв. до н. э., не позднее самого начала III в. до н.э.). Давно установлен ее экстраординарный характер. Видимо часть граждан Херсонеса инициировала заговор с целью свержения демократии. Возможно, в изгнание (Закон об изгнанниках) отправились олигархи, а отторгнуть часть территории, принадлежавшей Херсонессу, им помогли варвары. Примерно к этому же времени относится деятельность некоего Агасикла, совпавшая с кризисным состоянием Херсонесского государства, переживавшего гражданскую смуту. И вполне вероятно, что во время исполнения им поручений, связанных с защитой полиса от какой-то внешней или внутренней угрозы (устройство гарнизона и строительство стен), согласие в полисе еще не было достигнуто.

К концу II в. до н.э. возникшее на обломках Великой Скифии скифское царство в Крыму усиливает нажим на Херсонес, и последний вынужден обратиться за военной помощью к Митридату VI Евпатору, царю государства Понт в Малой Азии. Митридат около 110 г. до н. э. направил морем в Таврику войско под предводительством Диофанта. На протяжении нескольких лет тот вел борьбу со скифами во главе с царями Скилуром и Палаком. Только в 106 г. до н.э. Диофанту удалось одержать окончательную победу над скифским войском. Однако обескровленный войнами Херсонес не смог восстановить свои владения в северо-западном Крыму и навсегда потерял хлебную житницу. Формально город сохранил суверенитет, но фактически он стал составной частью Понтийского царства.

В I в. до н.э. Херсонес был подчинен Боспорскому царству и, в связи с этим, долгое время добивался от Рима прав свободного города. Цезарь дарует городу элевтерию, но позднее он опять подчиняется Боспору. В 62 г. Рим направляет в Таврику войска во главе с правителем Мезии Плавтием Сильваном для того, чтобы защитить понтийских эллинов от набегов варваров. Римляне заставили скифов отступить, после чего разместили в Херсонесе свой гарнизон. На долгие десятилетия город становится оплотом римского влияния в Причерноморье. В I в. до н.э. Херсонес был подчинен Боспорскому царству и, в связи с этим, долгое время добивался от Рима прав свободного города. Цезарь дарует городу элевтерию, но позднее он опять подчиняется Боспору. В 62 г. Рим направляет в Таврику войска во главе с правителем Мезии Плавтием Сильваном для того, чтобы защитить понтийских эллинов от набегов варваров. Римляне заставили скифов отступить, после чего разместили в Херсонесе свой гарнизон. На долгие десятилетия город становится оплотом римского влияния в Причерноморье.

И, хотя в начале II в. римский император вновь передал Херсонес под власть боспорского царя, после многочисленных ходатайств ок. 145 г. Херсонесу опять был предоставлен статус свободного города. При поддержке римских наместников в городе были укреплены оборонительные стены, римские посты контролировали важнейшие дороги полуострова. Римский гарнизон располагался в Херсонесе, а также в районе Балаклавской бухты и на южном берегу Крыма (в Хараксе) вплоть до конца III в. были укреплены оборонительные стены, римские посты контролировали важнейшие дороги полуострова. Римский гарнизон располагался в Херсонесе, а также в районе Балаклавской бухты и на южном берегу Крыма (в Хараксе) вплоть до конца III в.

Во второй половине III в. н.э. в Причерноморье появляется новая мощная этническая группа – готы. Под их ударами гибнут скифские городища, и даже столица скифского государства – Неаполь Скифский. Херсонес устоял не только против готов, разгромивших Боспор, но и против сарматов. Удалось выстоять Херсонесу и против гуннов, пришедших в Причерноморье в конце IV в. из глубин Центральной Азии. Они смели остатки жизни, еще теплившейся в некоторых скифских поселениях, разорили города Боспора. Весь этот обширный регион, за исключением Херсонеса, оказался надолго лишенным государственности, утратил почти все свои экономические связи.

После разделения Римской империи в 395 году на Западную и Восточную судьба Херсонеса (Херсона) неразрывно связана с Византией. В V в. Херсонес вошел в состав Византийской империи, христианство стало государственной религией. К IX в. Херсон (Корсунь) превратился в один из военно-административных центров Византийской империи и, одновременно, вошел в сферу интересов формирующейся Руси.

В 988 г., когда Византия не выполнила своих обязательств по договору с киевским князем, Владимир взял Херсон после девятимесячной осады. Византия заключила с Русью равноправный союз. Со временем Византия ослабевает, и в XIII веке торговля на Черном море оказалась в руках итальянских (венецианских, а затем генуэзских) купцов, которые основали в Крыму свои фактории. Торговые пути переместились в Восточный Крым, и это стало одной из причин упадка экономики Херсонеса. В 988 г., когда Византия не выполнила своих обязательств по договору с киевским князем, Владимир взял Херсон после девятимесячной осады. Византия заключила с Русью равноправный союз. Со временем Византия ослабевает, и в XIII веке торговля на Черном море оказалась в руках итальянских (венецианских, а затем генуэзских) купцов, которые основали в Крыму свои фактории. Торговые пути переместились в Восточный Крым, и это стало одной из причин упадка экономики Херсонеса.

Трагедию города довершили набеги кочевников, особенно орды Ногая, которая в конце XIII в. нанесла ему непоправимый урон. Разрушенный и сожженный Херсонес больше не смог возродиться. К середине XV в. жизнь в нем окончательно угасла.

История исследования История исследования

Херсонес по праву может претендовать на почетное звание места, где родилась восточноевропейская археология, особенно археология античности. Раскопки здесь начались еще в 20-х гг. XIX в., за поколение до исследований Г. Шлимана в Трое. Профессиональная археология тогда только зарождалась, поэтому первыми раскопщиками были морские офицеры и пылкие археологи-любители (офицер К. Крузе, граф С. Уваров и др.). Русские императоры выделяли деньги на раскопки Херсонеса, на территории городища был основан небольшой музей, названный «Складом местных древностей». В начале XX в. последовало создание библиотеки, архива и лабораторий. Без преувеличения можно сказать, что каждый археолог-античник или историк древности нашей Отчизны знаком с Херсонесом, а многим довелось там бывать и работать.

Систематические раскопки в Херсонесе начались в конце 80-х годов XIX века. Двадцать лет жизни отдал им великий энтузиаст и организатор будущего музея-заповедника К.К. Косцюшко-Валюжинич. Им была раскопана значительная часть территории города и обширный некрополь. Были открыты оборонительные стены с городскими воротами второй половины IV в. до н.э., мастерские по изготовлению терракот и керамической тары, ряд монументальных зданий, выявлена планировка города, найдены десятки замечательных эпиграфических памятников, в том числе херсонесская присяга и т. п. По сути К.К. Косцюшко-Валюжинич открыл Херсонес для мировой археологии и антиковедения. После К.К. Косцюшко-Валюжинича плодотворно работали на городище Р.Х. Лепер и Л.А. Моисеев, а в 20-е годы раскопки Херсонеса были возобновлены под руководством К.Э. Гриневича. Тогда же начались исследования сельской территории Херсонеса на Гераклейском полуострове. Огромный вклад в исследование Херсонеса внес Г.Д. Белов (работал с 1932 года по конец 70-х гг.), который открыл в северной части городища дома эллинистического времени и ранний некрополь (V–IV вв. до н. э.).

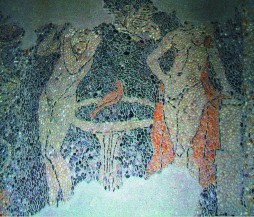

На протяжении XX столетия на памятнике работала целая плеяда талантливых исследователей – Н.М. Печенкин, П.П. Бабенчиков, С.Ф. Стржелецкий, О.И. Домбровский, Е.Г. Суров, А.И. Гилевич, А.Н. Щеглов, И.А. Антонова, С.И. Рыжов, Г.М. Николаенко, М.И. Золотарев, В.М. Зубарь, С.Ю. Сапрыкин, В.И. Кузищин, Е.Я. Рогов, Д.К. Картер и многие другие. Интерпретацией находок из раскопок Херсонеса занимались А.Л. Бертье-Делагардт, В.В. Латышев, М.И. Ростовцев, С.А. Жебелев, Б.Н. Граков, Ю.Г. Виноградов, В.Д. Блаватский, И.Т. Кругликова, В.И. Кац, В.А. Анохин, С.Ю. Монахов, А.В. Буйских и др. Открыта масса первоклассных памятников античного и средневекового времени: единственный в Северном Причерноморье античный театр, серия мозаик разного времени, ранневизантийские базилики, остатки храмов и общественных построек (в т.ч. теменос), рельефные и живописные надгробия и др. На протяжении XX столетия на памятнике работала целая плеяда талантливых исследователей – Н.М. Печенкин, П.П. Бабенчиков, С.Ф. Стржелецкий, О.И. Домбровский, Е.Г. Суров, А.И. Гилевич, А.Н. Щеглов, И.А. Антонова, С.И. Рыжов, Г.М. Николаенко, М.И. Золотарев, В.М. Зубарь, С.Ю. Сапрыкин, В.И. Кузищин, Е.Я. Рогов, Д.К. Картер и многие другие. Интерпретацией находок из раскопок Херсонеса занимались А.Л. Бертье-Делагардт, В.В. Латышев, М.И. Ростовцев, С.А. Жебелев, Б.Н. Граков, Ю.Г. Виноградов, В.Д. Блаватский, И.Т. Кругликова, В.И. Кац, В.А. Анохин, С.Ю. Монахов, А.В. Буйских и др. Открыта масса первоклассных памятников античного и средневекового времени: единственный в Северном Причерноморье античный театр, серия мозаик разного времени, ранневизантийские базилики, остатки храмов и общественных построек (в т.ч. теменос), рельефные и живописные надгробия и др.

Основанный К.К. Косцюшко-Валюжиничем в 1892 году Музей древностей трудами нескольких поколений исследователей превратился в Национальный заповедник «Херсонес Таврический», который стал крупнейшим центром, где ведут научно-исследовательскую работу археологи и антиковеды всего мира и проходят практику студенты десятков университетов.

Фотогалерея - Городище, Музей.

ГОРОДА И ПОСЕЛЕНИЯ НА ДАЛЬНЕЙ ХОРЕ ХЕРСОНЕСА

Керкинитида Керкинитида

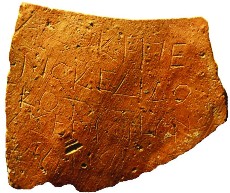

Керкинитида была основана греками-ионийцами в последней четверти VI в. до н.э. на месте нынешней Евпатории. В 70–60-е годы V в. до н .э. город был обнесен оборонительной стеной, а пространство внутри стен разбито на кварталы, которые были поделены на приблизительно одинаковые участки, застроенные жилыми домами типично греческого облика. Одновременно начинается сельскохозяйственное освоение соседних территорий, где отстраиваются усадьбы и на клерах выращиваются в основном злаковые культуры. Около рубежа V–IV вв. до н.э. Керкинитида выплачивает дань скифам, о чем свидетельствует письмо Апатурия к Невмению.

В середине–третьей четверти IV в. до н.э. Херсонес подчиняет себе Керкинитиду. Присоединение полиса, скорее всего, происходит на добровольно-принудительных условиях, хотя и могло быть оформлено как политический союз. Это событие сопровождалось прекращением чеканки собственной полисной монеты. В первой трети III в. до н.э. город пережил вторжение степных скифов, а во второй половине II в. до н.э. Керкинитида, покинутая  жителями, оказывается в руках кочевников. Скифы полностью разбирают крепостные стены, а камень вторично используют в своих примитивно-сложенных наземных постройках. Новое скифское поселение просуществовало недолго. Примерно в 109/108 гг. до н.э., во время второго похода Диофанта, скифы, узнав о приближении понтийских войск, покидают свой незащищенный поселок, забрав с собой всю необходимую утварь, и больше сюда не возвращаются. Керкинитида прекращает свое существование. Постепенно забывается ее название. Более долговечным этот топоним остался в названии Каркинитского залива. жителями, оказывается в руках кочевников. Скифы полностью разбирают крепостные стены, а камень вторично используют в своих примитивно-сложенных наземных постройках. Новое скифское поселение просуществовало недолго. Примерно в 109/108 гг. до н.э., во время второго похода Диофанта, скифы, узнав о приближении понтийских войск, покидают свой незащищенный поселок, забрав с собой всю необходимую утварь, и больше сюда не возвращаются. Керкинитида прекращает свое существование. Постепенно забывается ее название. Более долговечным этот топоним остался в названии Каркинитского залива.

Городище Керкинитиды находится в центре современной Евпатории и этим обусловлены трудности ее археологического исследования. В двадцатые годы небольшие работы здесь провел Л.А. Моисеев, во второй половине 40-х годов несколько участков были вскрыты М.А. Наливкиной. Самые масштабные работы, как на городище, так и на некрополе проводились в 80-е годы В.А. Кутайсовым и С.Б. Ланцовым.

Калос-Лимен Калос-Лимен

Калос-Лимен (в переводе с древнегреческого – «Прекрасная Гавань») находится на окраине современного поселка Черноморское. Он был основан херсонесцами около середины IV в. до н.э. как опорный пункт для освоения северного побережья нынешнего п-ва Тарханкут. Городище занимает площадь более 4 га и, судя по всему, было построено по единому плану в соответствии с херсонесской системой планировки. Город окружала мощная крепостная стена, сложенная из больших известняковых блоков, с квадратными башнями, дома аналогичны херсонесским городским усадьбам. Сельскохозяйственная территория города располагалась по сторонам Ак-Мечетской (Черноморской) бухты в радиусе примерно 2 км. По данным аэрофотосъемки читаются примерно 60 прямоугольных наделов, каждый из которых имел площадь чуть более 8 га. Рядом с городищем находился курганный некрополь.

Население (не более 1200–2000 человек) занималось кроме земледелия рыболовецким промыслом. В первой половине II в. до н.э. Калос-Лимен был захвачен скифами и превращен ими в свой опорный пункт. Во время Диофантовых войн крепость снова переходит в руки греков, но ненадолго. Псевдо-Арриан (II в. н.э.) в своем перипле пишет, что Калос-Лимен – «город скифский». Судя по всему, город в это время является одним из главных центров и портов Крымской Скифии. К концу второго века Калос-Лимен перестает существовать – население покидает северо-западный Крым, возможно, в связи с военной угрозой или ухудшением природных условий. Последний раз уже искаженное название города – Кало-Лимена, приуроченное к Ак-Мечетской бухте, упоминается на итальянских портуланах XIII–XVI вв. Население (не более 1200–2000 человек) занималось кроме земледелия рыболовецким промыслом. В первой половине II в. до н.э. Калос-Лимен был захвачен скифами и превращен ими в свой опорный пункт. Во время Диофантовых войн крепость снова переходит в руки греков, но ненадолго. Псевдо-Арриан (II в. н.э.) в своем перипле пишет, что Калос-Лимен – «город скифский». Судя по всему, город в это время является одним из главных центров и портов Крымской Скифии. К концу второго века Калос-Лимен перестает существовать – население покидает северо-западный Крым, возможно, в связи с военной угрозой или ухудшением природных условий. Последний раз уже искаженное название города – Кало-Лимена, приуроченное к Ак-Мечетской бухте, упоминается на итальянских портуланах XIII–XVI вв.

Археологические исследования городища в небольших масштабах проводили Л.А. Моисеев, М.А. Наливкина, П.Н. Шульц. С 1988 года здесь работает Западно-Крымская экспедиция Института археологии Украины под руководством В.А. Кутайсова и В.Б. Уженцева. За 20 лет вскрыта значительная часть городища, оборонительные стены с башнями, цитадель, большое количество жилых домов всех этапов жизни поселения.

Чайка Чайка

Укрепленное поселение под этим условным названием было открыто в 1959 году на песчаной возвышенности в 10 км к северу от Керкинитиды на берегу Каркинитского залива. Древнее название поселения до сих пор не известно. В результате первых сезонов раскопок городища под руководством А.Н. Карасева было выяснено, что здесь располагалась укреплённое тремя башнями здание общей протяженностью свыше 90 метров. Судя по характеру кладки и строительным приемам крепость построена херсонесцами не ранее 70–60-х годов IV века до н.э. Обычно этот памятник интерпретируется как торговая фактория херсонесцев, хотя, скорее всего, это одно из множества укреплений (тейхе), построенных Херсонесом по единой программе для контроля над обширными сельскохозяйственными угодьями.

В 70-е годы III века до н.э. крепость сгорела в результате скифского набега, как и большинство памятников северо-западного Крыма. После пожара укрепление было серьезно перестроено, на его месте возникло несколько усадеб, в некоторых из них открыты винодельни. Во II веке до н.э. поселение вновь гибнет в огне, греки его покидают. Скифы перестраивают  укрепление, возводят высокую (кое-где сохранившуюся до 4 м высоты) оборонительную стену длиной более 40 метров. Открыто множество жилых и хозяйственных построек скифского периода жизни поселения. укрепление, возводят высокую (кое-где сохранившуюся до 4 м высоты) оборонительную стену длиной более 40 метров. Открыто множество жилых и хозяйственных построек скифского периода жизни поселения.

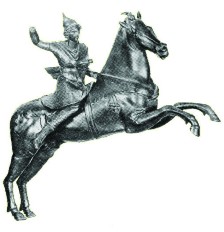

С середины 60-х годов XX века на памятнике непрерывно работает экспедиция исторического факультета МГУ под руководством И.В. Яценко и Е.А. Поповой. Кроме городища интенсивно раскапывался и курганный некрополь IV века. Самой известной находкой с чайкинского городища является бронзовая статуэтка скачущей амазонки, как предполагают – творение знаменитого скульптора Лисиппа, придворного художника Александра Македонского. Известен также известняковый рельеф с изображением отдыхающего Геракла.

Беляус Беляус

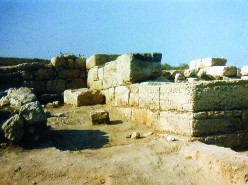

Укрепленное поселение Беляус было открыто в 1959 году Донузлавской археологической экспедицией на южном побережье Тарханкутского п-ва недалеко от села Знаменское. Это крупное укрепление с мощной оборонительной стеной, включающее несколько сблокированных в единый комплекс усадеб, каждая из которых, в свою очередь, имела каменную башню. Внешние стены и башни сложены из тщательно отесанных блоков известняка, на некоторых блоках сохранились метки каменотесов в виде букв греческого алфавита. Строительная традиция однозначно позволяет связывать строительство этого укрепления с Херсонесом не ранее середины IV века.

Внутри одной из башен сохранились колодец и большая зерновая яма с остатками пшеницы, проса и ржи. Это является свидетельством того, что башни с необходимыми запасами воды и продовольствия служили последним оплотом в случае осады. В III веке до н.э., в связи со скифской угрозой, башни укрепили пирамидальными противотаранными поясами из каменных блоков длиной до полутора метров. Толщина стен башен у основания достигала трех метров. На городище за 40 лет раскопок экспедиции Института археологии РАН под руководством О.Д. Дашевской открыто множество хозяйственных, жилых и культовых комплексов, в частности, не имеющее аналогов в Северном Причерноморье святилище, посвященное культу дельфина. Внутри одной из башен сохранились колодец и большая зерновая яма с остатками пшеницы, проса и ржи. Это является свидетельством того, что башни с необходимыми запасами воды и продовольствия служили последним оплотом в случае осады. В III веке до н.э., в связи со скифской угрозой, башни укрепили пирамидальными противотаранными поясами из каменных блоков длиной до полутора метров. Толщина стен башен у основания достигала трех метров. На городище за 40 лет раскопок экспедиции Института археологии РАН под руководством О.Д. Дашевской открыто множество хозяйственных, жилых и культовых комплексов, в частности, не имеющее аналогов в Северном Причерноморье святилище, посвященное культу дельфина.

В конце II до н.э. Беляус был захвачен скифами, которые полностью перестроили городище. Позднескифские хозяйственные и жилые постройки неплохо сохранились, в частности, круглая полуземлянка, которая предназначалась для размещения стражи, охранявшей въезд на поселение. Очень хорошо сохранился и скифский оборонительный ров, обложенный бутовым камнем. Беляус прекратил свое существование, как и большинство подобных ему городищ, в конце II–III в. н.э. В V веке на Тарханкутском п-ве появились гунны, обнаружено сравнительно богатое гуннское погребение в одном из каменных склепов беляусского некрополя. В VIII–X веках жизнь на городище вновь возродилась – к этому времени относятся не очень выразительные остатки строений хазарского времени. (Фотогаллерея)

Панское I Панское I

Поселение открыто А.Н. Щегловым на берегу соленого озера Сасык (Панское) в 200 м от берега Ярылгачской бухты. Памятник представляет собой очень крупное поселение, состоящее из огромных квадратных сельских усадеб, общим числом не менее 14. Поселение является совершенно новым типом античного населенного пункта IV–III вв. до н.э., который условно можно назвать «поселком городского типа». Возле поселения сохранились следы древней дороги, а за ней огражденный валом некрополь, насчитывающий более пятидесяти курганов до полутора метров высотой.

Поселение и некрополь с 1969 по 1992 годы исследовались Тарханкутской комплексной археологической экспедицией в составе двух отрядов: Ленинградского отделения Института археологии и Саратовского госуниверситета (руководители А.Н. Щеглов, Е.Я. Рогов, В.И. Кац и С.Ю. Монахов). Щеглов, Е.Я. Рогов, В.И. Кац и С.Ю. Монахов).

По итогам раскопок выяснено, что первоначально (около рубежа V–IV вв. до н.э.) на берегу бухты возникло 4-х башенное укрепление размером 42 х 42 м. Пока не ясно, кто были строители данного укрепления, во всяком случае, такие постройки совершенно не характерны для херсонесской традиции. Высказано предположение, что и крепость и некрополь принадлежали грекам-ионийцам, возможно, выходцам из Ольвии Понтийской. Один из аргументов этой гипотезы - открытие на У7 выписки из ольвийского декрета.

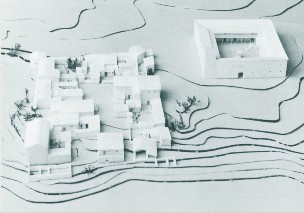

Около середины IV в. до н.э. крепость гибнет в огне и на ее развалинах строится херсонесский поселок из полутора десятков домов типично городской планировки. Рядом с этим поселком возводится целая система построек иного типа – больших квадратных усадеб 35 х 35 м с обширным внутренним двором. В основном они аналогичны хорошо известным сельским усадьбам в окрестностях Херсонеса на Гераклейском полуострове но только у них отсутствуют башни. Около середины IV в. до н.э. крепость гибнет в огне и на ее развалинах строится херсонесский поселок из полутора десятков домов типично городской планировки. Рядом с этим поселком возводится целая система построек иного типа – больших квадратных усадеб 35 х 35 м с обширным внутренним двором. В основном они аналогичны хорошо известным сельским усадьбам в окрестностях Херсонеса на Гераклейском полуострове но только у них отсутствуют башни.

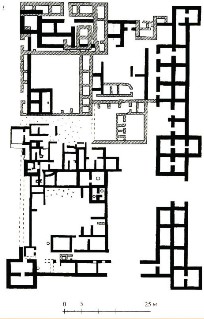

Полностью раскопана и опубликована усадьба У6. В усадьбу вел единственный вход, в центре внутреннего двора находился вырубленный в скале колодец. Во двор выходило около двух десятков дверей из различных жилых и хозяйственных помещений (всего около 35). Данная усадьба, как все поселение, просуществовала не более 30–50 лет, и погибла в пожаре, вызванном внезапным набегом скифов в 70-е годы III в. до н.э.

Большой Кастель Большой Кастель

Античная усадьба расположена на пологом юго-западном склоне балки Большой Кастель, на берегу одноименной бухты в 25 км к юго-западу от пгт. Черноморское. Усадьба размером 22,8 х 26,7 м имела внутренний двор с расположенными по периметру помещениями. На углу – многоярусная квадратная башня (9,5 х 9,5 м) из крупных отесанных квадров; внешняя стена сложена из плит, сохранились лестницы по 3–4 ступени.

Усадьба раскопана полностью в 1986–1988 гг. Тарханкутской экспедицией (А.Н.  Щеглов, С.Ю. Монахов). Как и большинство поселенческих структур северо-западного Крыма, она построена в последней четверти IV века. Гибнет в результате скифского набега в 70-е годы III в. до н.э., однако, в отличие от остальных херсонесских поселений, усадьба была восстановлена и просуществовала до первой половины II вв. до н.э. Щеглов, С.Ю. Монахов). Как и большинство поселенческих структур северо-западного Крыма, она построена в последней четверти IV века. Гибнет в результате скифского набега в 70-е годы III в. до н.э., однако, в отличие от остальных херсонесских поселений, усадьба была восстановлена и просуществовала до первой половины II вв. до н.э.

|